Sammlung

Willkommen in der Sammlung Digital

Das StadtPalais betreut eine Sammlung mit vielfältigen Objekten zur Stuttgarter Stadtgeschichte. Die Objekte findest du in unseren Ausstellungen oder in Auszügen Online unter:

Sammlung Dr. Wolfgang Müller (1935-2024)

Wir verdanken Dr. Wolfgang Müller sein Engagement in den Gremien auf dem Weg der Entstehung unseres Museums. Er hat als Vorsitzender der Initiative Stadtgeschichte (heute: Arbeitsgemeinschaft Stadtgeschichte Stuttgart e.V.) für die Einrichtung eines Stadtmuseums gekämpft. Er war ein leidenschaftlicher Sammler und so kamen über die Jahre historische Postkarten, Stuttgart-Andenken, seltene Motive von hiesigen Gasthäusern, Militaria und Warenverpackungen bei uns an, die hier online zu finden sind:

Sammlungskonzeption

Wir sammeln Dinge, die Stuttgarter Stadtgeschichten erzählen.

Wir sammeln die Gegenwart.

Wir sammeln Objekte und Geschichten aus dem Alltag und der täglichen Arbeit.

Wir sammeln Erfindungen und Technik.

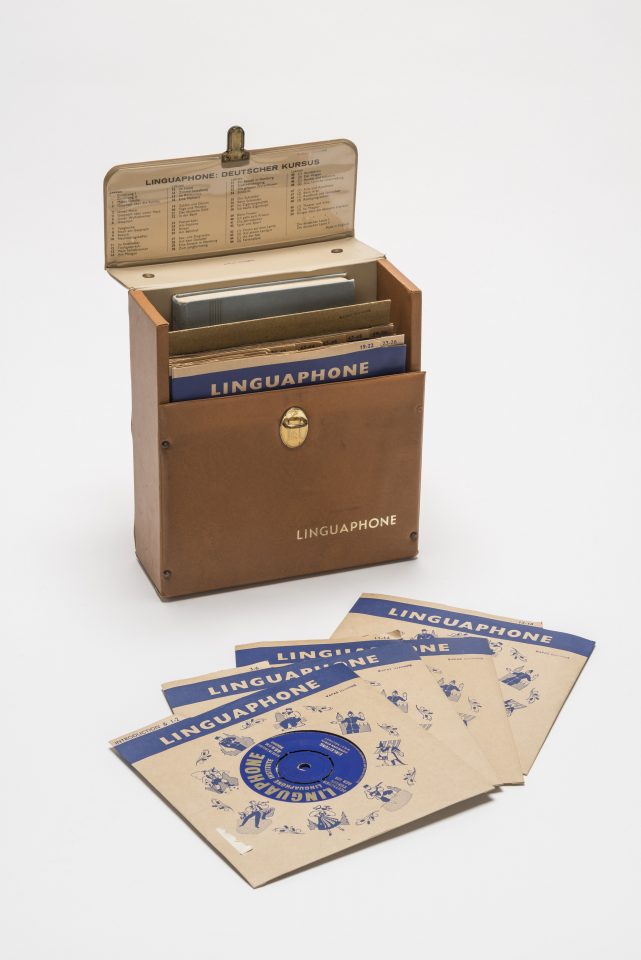

Wir sammeln Migrationsgeschichte.

Wir sammeln Architekturmodelle.

Wir sammeln LSBTTIQ-Geschichte.

Wir sammeln Zeugnisse unserer multireligiösen Gesellschaft.

Und vieles mehr…

Die Schwerpunkte unserer Sammlung und wie wir sammeln findet Ihr ausführlich beschrieben in unserer Sammlungskonzeption.

Wir sammeln weiter

Sammel mit!

Vom Besuch der englischen Königin, von der Eröffnung des Fernsehturms, vom ersten Konzert der Fantastischen Vier oder von der Fußball-Weltmeisterschaft 2006? Oder vom ersten neuen Möbelstück, gekauft nach dem Krieg? Speisekarten der ersten italienischen, griechischen, türkischen oder jugoslawischen Restaurants in Stuttgart? Oder vom allerersten Instawalk, der in Stuttgart stattfand? Gibt es in Deiner Familie Erinnerungsstücke aus den 1920er und 30er Jahren? Oder gar aus früheren Zeiten? Oder hast Du aktuelle Protestschilder der jüngsten Demos?

Ja?

Dann melde dich unter:

Kontakt:

Tel 0711/216 258 00

E-Mail stadtpalais-sammlung@stuttgart.de

Sammlungsgeschichte

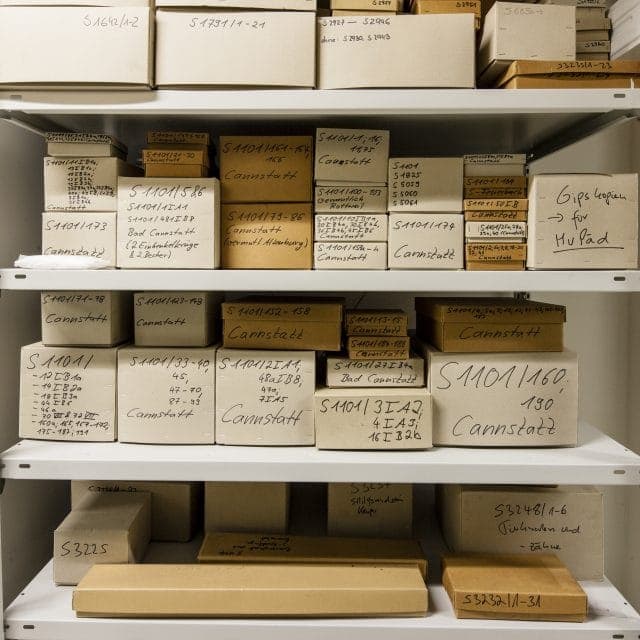

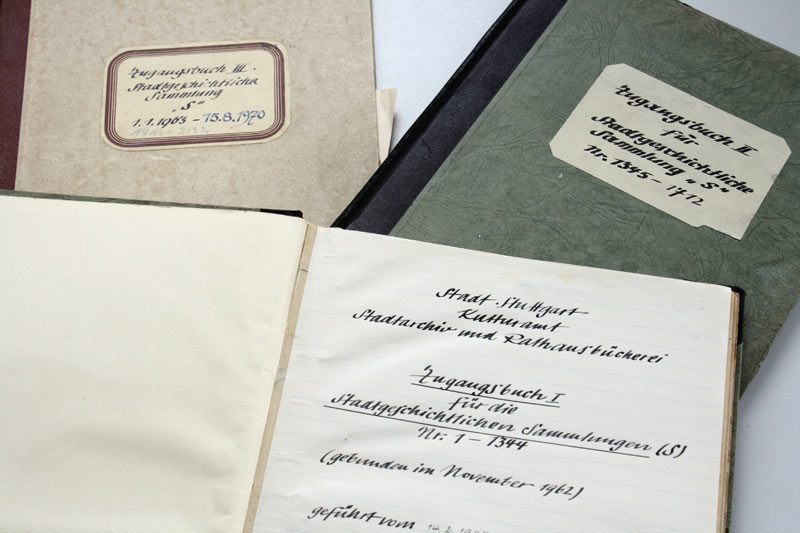

Das Museum für Stuttgart betreut eine Sammlung von über 15.000 stadthistorisch bedeutsamen Objekten. Im Jahr 2007 wurden die Objekte der „Stadtgeschichtlichen Sammlung“ des Stadtarchivs dem neu gegründeten „Planungsstab Stadtmuseum“ übergeben, der für den Aufbau des neuen Museums für Stuttgart im ehemaligen Wilhelmspalais beauftragt war.

Seit 2007 hat der „Planungsstab Stadtmuseum“ die wissenschaftliche Inventarisation und Aufarbeitung des vorhandenen Objektbestandes einschließlich aller konservatorischen- und Restauriermaßnahmen übernommen. Gleichzeit wurde eine museale Sammlungskonzeption in Schriftform ausgearbeitet und erstmals eine Sammlungsstrategie definiert und online transparent gemacht.

Mit der Eröffnung des Museums im Jahr 2018 ging die Sammlung in die Verwaltung und Pflege des StadtPalais – Museum für Stuttgart über. Das Museumsdepot befindet sich seit 2011 in neuen, klimatisierten Räumen in Bad Cannstatt. Seit dem 13. April 2018 sind mehr als 300 Objekte aus der Sammlung in der Dauerausstellung “Stuttgarter Stadtgeschichten” im StadtPalais zu sehen.

Wie alles begann

Die Anfänge unserer Sammlung gehen auf das Archiv der Stadt Stuttgart zurück. Das 1928 gegründete Archiv der Stadt Stuttgart, das in dem 1905 erbauten Rathaus Platz fand, sammelte neben historischem Schriftgut auch Objekte wie Stadtansichten, Münzen, Silber, Gemälde zur Stadtgeschichte.

Das erste Objekt, das in die “Stadtgeschichtliche Sammlung” aufgenommen wurde, war eine Ortsschelle aus Hofen, die 1929 in die Verwahrung des Stadtarchivs übergeben wurde. Neben der Überlieferung von Objekten aus verschiedenen Ämtern der Stadt, wie z. B. Polizeisäbeln oder Feuereimern, wuchs die Sammlung seit 1934 durch gezielte Ankäufe bei verschiedenen Händlern und durch Stiftungen von Einzelpersonen stetig an. Die Sammlung wurde damals in den Dachgeschossräumen des Rathauses und im Gustav-Siegle-Haus magaziniert.

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs begannen 1939 die Vorsorgen für die Auslagerung der Archiv- und Sammlungsbestände. 1941 siedelte das Archiv aus dem Rathaus schutzsuchend vor dem Luftkrieg in den Salamanderbau in der Königstraße über. Weitere Teile der Stadtgeschichtlichen Sammlung wurden nach Rot an der Rot, nach Löwenstein, in das Schloss Isny, nach Kirchheim u. T. und nach Reusten bei Tübingen verlagert. Doch trotz dieser Vorkehrungen wurde ein Großteil der Bestände durch die Kriegseinwirkungen, Brände und Plünderungen, zerstört.

Im Jahr 1947 begann der Wiederaufbau des Stadtarchivs und die Rückführung der Bestände nach Stuttgart. 1951 wurde das Archiv im Rathaus neu eingerichtet, die Magazine befanden sich in den Kellerräumen. Aus Platzmangel wurden seit 1952 Bestände der Sammlung in verschiedenen Gebäuden der Stadt untergebracht. 1972 wurde das Archiv am neuen Standort in einer ehemaligen Druckerei in der Tübingerstraße eingerichtet bis es 2011 neue, funktional und konservatorisch adäquate Räume in Bad Cannstatt bekam.

Sammlung im Nationalsozialismus

“Jetzt ist mehr denn je Gelegenheit, unsere stadtgeschichtliche Sammlung durch wertvolle Erwerbungen abzurunden und auszubauen; eine Gelegenheit, wie sie sich kaum je wieder so bald bieten wird.”

So sprach sich der erste Archivleiter Karl Stenzel für den Ankauf von Objekten für die “Stadtgeschichtliche Sammlung” im Jahr 1935 aus. Mit dieser “Gelegenheit” meinte Stenzel nichts anderes als die Vielzahl von Kulturgütern, die in Folge der nationalsozialistischen Verfolgung auf den Kunstmarkt geschwemmt wurden. Unzählige Erbstücke und Wertgegenstände, vorrangig aus jüdischem Besitz, wurden geraubt oder unter Zwang verkauft, Sammlungen wurden unter Druck aufgelöst oder direkt vom Staat beschlagnahmt. Insgesamt wurden aus der heute rund 12.000 Objekte umfassenden Sammlung mindestens 1.442 Gegenstände in der Zeit des Nationalsozialismus erworben. Seit Juni 2016 wird deren Herkunftsgeschichte im Rahmen eines vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste geförderten Projekts erforscht.

Der Germanist und Historiker Karl Stenzel (1889-1947), der ab 1928 das neu gegründete Stuttgarter Archiv leitete, verantwortete damit eine Ankaufspolitik, die Vorteile aus den nationalsozialistischen Enteignungsprozesse jüdischer Menschen und anderen Verfolgter zog. Seit 1937 nahmen die Neuzugänge der Sammlung auf eklatante Weise stetig zu. Stenzel, der 1933 Mitglied der NSDAP wurde, verließ zum 1. Juni 1939 den städtischen Dienst in Stuttgart. Von da an ging seine Karriere im Nationalsozialismus stetig aufwärts. Er war später in hohem Maße an der Beraubung des Eigentums der jüdischen Bevölkerung im Elsass beteiligt.

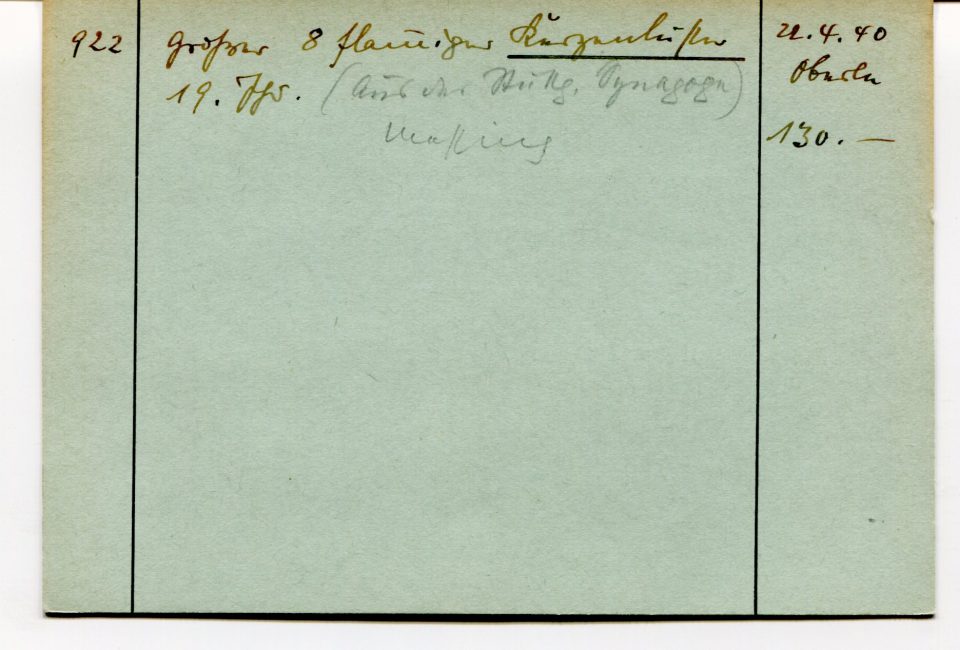

Auch unter Stenzels Nachfolger, Hermann Vietzen (1902-1984), herrschte eine ähnliche Ankaufspolitik, die von der Stadtpolitik aktiv unterstützt wurde. 1939 übernahm Vietzen die Leitung des Archivs – im selben Jahr wurden zwei große Konvolute Gebrauchssilber bestehend aus Leuchtern, Bechern und Bestecken erworben, die Juden im Zuge der NS-Raubpolitik zwanghaft abgeben mussten. Das Archiv pflegte zudem einen intensiven Austausch mit Händlern, die nachweislich mit jüdischem Besitz handelten. Der Verdacht liegt nahe, dass dabei auch vor verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern nicht Halt gemacht wurde. Nicht zuletzt zeugen Ankäufe wie der “Große 8flammige Kerzenlüster aus der Stuttgarter Synagoge” im Jahr 1940 von einer bedenklichen Erwerbslage von Teilen der Archivsammlung.

Die personellen Kontinuitäten der nationalsozialistischen Vergangenheit lassen sich noch bis in die späten 1960er Jahren aufzeigen: Am 1. Mai 1957 trat Vietzen, nachdem er wegen seiner Zugehörigkeit zur NSDAP am 29. September 1945 den städtischen Dienst verlassen musste, erneut das Amt des Stadtarchivleiters an. Dieses führte er bis zu seiner Pensionierung 1968 aus.

Silberobjekte aus jüdischem Besitz: Sie wurden 1939 von der Städtischen Pfandleihanstalt für die Sammlung angekauft. Aufgrund der reichsweiten “Anordnung über die Anmeldung des Vermögens von Juden” vom 21.02.1939 im Zuge der NS-Raubpolitik wurden deutsche Juden zur Abgabe von Schmuck, Kunstwerken und Wertgegenständen bei den Pfandleihanstalten gezwungen. Sie durften über den Gegenwert der Objekte nicht bestimmen. Die Objekte sind auf der Lost Art-Datenbank gemeldet.

Verschollen: Von dem “Großen 8flammigen Kerzenlüster”, der aus der Stuttgarter Synagoge stammt, fehlt heute jede Spur. Nur die Karteikarte ist erhalten. Dort ist zu lesen, dass er am 22.04.1940 in Höhe von 130 Reichsmark für die Stadtgeschichtliche Sammlung erstanden wurde. Wie er dorthin kam, ist noch unklar. Bei der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden die Einrichtungsgegenstände der Synagoge von der Gestapo an verschiedene Althändler verteilt, die sie weiterverkauften oder einschmelzen ließen. Ob der Leuchter über diesen Weg in die Sammlung kam, konnte noch nicht nachgewiesen werden. Da das Objekt bis heute nicht wieder aufgefunden werden konnte, muss es bis auf Weiteres als verschollen gelten.

Provenienzforschung: Die Suche nach der Herkunft

Seit Juni 2016 untersucht das StadtPalais – Museum für Stuttgart mit Fördermitteln des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste (DZK) die Herkunft seiner Museumsobjekte aus der Zeit des Nationalsozialismus. Ziel der Forschungen ist es, Objekte zu finden, die ihren früheren Besitzern im Nationalsozialismus verfolgungsbedingt entzogen wurden. Ein verfolgungsbedingter Entzug liegt dann vor, wenn die Gegenstände geraubt, beschlagnahmt oder unter Druck verkauft wurden. Insbesondere Gegenstände aus jüdischem Besitz stehen im Fokus der Untersuchung, aber auch jegliche von im Nationalsozialismus verfolgten Personen, Vereinigungen und Institutionen.

Insgesamt wurden aus der heute rund 12.000 Objekte umfassenden Museumssammlung mindestens 1.442 Gegenstände zwischen 1933 und 1945 erworben – bei über 90 % ist die Herkunft nicht vollständig geklärt. Die Provenienzforschung sucht nach den Vorbesitzern der Objekte und versucht die Umstände des Erwerbs möglichst lückenlos zu klären. Die im StadtPalais zu untersuchenden Objekte sind ganz unterschiedlicher Art und reichen von einfachen Haushaltsgegenständen, Möbelstücken und Musikinstrumenten bis hin zu Objekten aus dem Kunsthandwerk wie Silber- oder Zinnobjekte. Die meisten von ihnen waren im alltäglichen Gebrauch, ein Umstand, der die Recherchen nach der Herkunft oftmals erschwert, zugleich aber den immer wichtiger werdenden Bereich der Provenienzforschung zu Veräußerungen von Alltagsgegenständen in den Mittelpunkt rückt.

Wird ein Objekt als verfolgungsbedingt entzogen identifiziert erfolgt eine Meldung auf der Lost Art-Datenbank und die Suche nach den Vorkriegseigentümern bzw. ihren Erben beginnt. Findet sich der Kontakt zu den rechtmäßigen Erben oder Rechtsnachfolgern wird die Rückgabe (Restitution) des Objekts angestrebt bzw. eine gerechte und faire Lösung gemäß der Washingtoner Erklärung von 1998 gesucht.

Die bisherigen Recherchen zur Herkunftsgeschichte der 1.442 Objekte, darunter auch einige Konvolute, ergaben, dass in mindestens 7 Fällen (weniger als 1 Prozent) ein verfolgungsbedingter Entzug vorliegt. Sie sind bei lostart.de gemeldet. 49 Objekte (etwa 2 Prozent) können vom Verdacht eines verfolgungsbedingten Entzugs freigesprochen werden, ihre Herkunft gilt als unbedenklich. Über 343 Objektpositionen (etwa 23 Prozent) zeigen Verdachtsmomente auf Raubgut, da sie u. a. von Händlern eingeliefert wurden, die Versteigerungen von jüdischem Kulturgut vornahmen oder von Institutionen stammen, die mit Deportationsgut handelten. Bei über 1.000 Objekten (etwa 75 Prozent) ist die Herkunft noch unklar.

Die Veröffentlichung unserer Forschungsergebnisse ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir berichten regelmäßig auf unserer Website oder in Veranstaltungen von aktuellen Ergebnissen. Eine gesonderte Tour im Mediaguide unseres Museums ist in Arbeit.

Kiddusch-Becher

Eindeutig belastete Herkunft: Dieser vergoldete Kiddusch-Becher (Exponat A 18) stammt aus dem 1939 in der Städtischen Pfandleihanstalt erworbenen Konvolut „Silberobjekte aus jüdischem Besitz“. Das Objekt ist auf der „Lost Art“-Datenbank gemeldet. Bislang konnten die Vorkriegseigentümer nicht ermittelt werden.

Chanukka-Leuchter (Exponat A 17)

Die Herkunft ist unbedenklich und rekonstruierbar: Chanukka-Leuchter (Exponat A 17)

Kinderwiege

Die Herkunft ist bislang ungeklärt: Diese Kinderwiege (Exponat S 16) war 1629 in Besitz der Familie Lotter, die seit dem 17. Jahrhundert in Stuttgart ansässig war und große Popularität genoss. 1939 wurde es vom Berliner Kunsthändler A.W. Luz der Stadt Stuttgart verkauft. Ob es zwischenzeitlich in jüdischen Besitz gelangte und dann unrechtmäßig entzogen wurde, können wir nicht ausschließen, da wir eine fast 300-jährige Provenienzlücke haben. Wir wissen nicht, was zwischen 1629 und 1939 geschah.

Geldbörse

Die Herkunft ist bedenklich: Diese Geldbörse mit Ansicht des Stuttgarter Rosensteintunnels wurde 1938 vom Antiquitätenhändler Karl Sauter eingeliefert. In einem anderen Fall konnte Sauter der Handel mit Kulturgut aus jüdischem Besitz nachgewiesen werden. Deshalb gilt die Herkunft aller von ihm eingelieferten Objekte vorerst als bedenklich – bis das Gegenteil bewiesen werden kann.

Stutenbecher

Die Herkunft ist unbedenklich und rekonstruierbar: Stutenbecher aus der amtlichen Überlieferung (Exponat N 51)

Die Washingtoner Erklärung

Im Jahr 1998 unterzeichneten 44 Staaten – darunter Deutschland – auf der „Washingtoner Konferenz über Holocaust-Vermögen“ die „Washingtoner Prinzipien“ und verpflichteten sich, nach im Nationalsozialismus entzogenem jüdischem Kulturgut zu suchen und anschließend mit den Erben „eine gerechte und faire Lösung“ zu finden.

Ein Jahr später bekräftigte die Bundesregierung diese Absicht mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden in der „Gemeinsamen Erklärung zur Auffindung und Rückgabe von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut, insbesondere aus jüdischem Besitz“. Dieser historischen und moralischen Selbstverpflichtung kommt das StadtPalais – Museum für Stuttgart mit der Untersuchung seiner Museumssammlung nach.

Die Provenienzforschung im Stadtmuseum Stuttgart wird gefördert vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste.